7月4日電(通訊員 何舒旖 攝 張曉冉)河南,這片黃河流經的沃土,不僅是中華民族的重要發祥地,也是華夏文明的重要發源地。2024年7月2日,河南工業大學土木工程學院(建筑學院)“史志不渝”社會實踐團團員林果、何舒旖、張曉冉、趙子萱來到河南博物院深入探索華夏文明的博大精深,近距離感受了中原大地的悠久歷史與燦爛文化。

為了有機會近距離欣賞到這些珍貴的文物,感受他們所承載的歷史文化與文化內涵,團員們早早的來到了河南博物院,有序排隊入場。

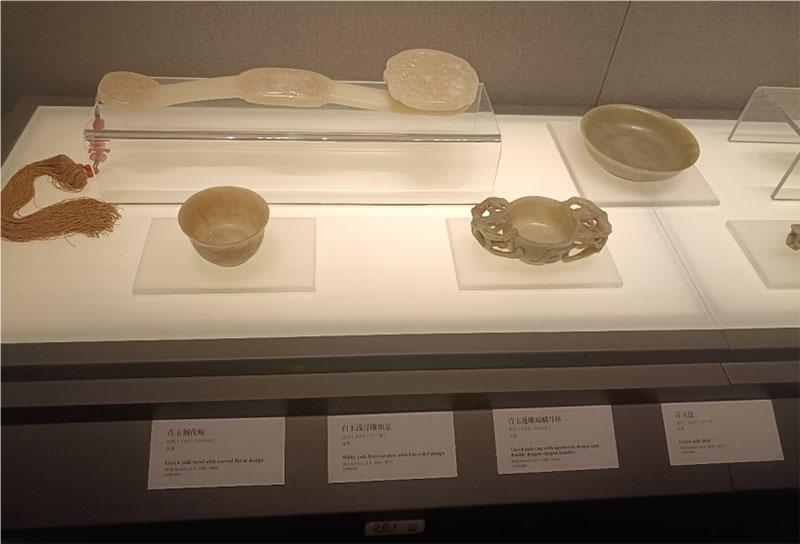

踏入河南博物院,團員們被河南博物院所展現的華夏文明深深震撼。從遠古時期的石器、陶器,到商周時期的青銅器、玉器,再到唐宋元明清的瓷器、書畫,每一件文物都承載著厚重的歷史,訴說著過往的故事。仿佛能聽到遠古的呼喚,感受到歷史的脈搏,這種跨越時空的對話讓團員們深刻體會到了中華文明的源遠流長。

圖一為河南博物院文物青花瓷

基本陳列《泱泱華夏擇建中都》 團員們在工作人員的帶領下首先參觀了基本展廳。其中基本陳列共分10個展廳,由新石器時代、夏商、西周、東周、秦漢魏晉南北朝、隋唐、宋金元七部分組成,展示了中國古代都城建設從“擇中建都”到都城“擇中建宮”,再于宮城“擇中建殿”這一傳統的“求中”理念。團員們在展廳中觀看了歷史影片,見證到中原文化的影響力與輻射力,及其與其他地區文化的異同。隨后團員們在第一展廳見到了賈湖骨笛。據博物院的工作人員介紹:“賈湖骨笛是我國目前出土的年代最早的樂器實物,被專家認定為世界上最早的可吹奏樂器,堪稱為‘中華第一笛’。這支賈湖骨笛挺進河南博物院建院八十周年‘九大鎮院之寶’的行列,成為史前古物序列中唯一一件入選河南博物院“九大鎮院之寶’的神器。”

專題陳列 懷揣著對歷史文化的敬仰,團員們興高采烈地踏入專題陳列,它包括《明清河南》、《中原古代石刻藝術展》、《丹淅吉金——中原楚國青銅藝術》、《巧工遺珍——院藏明清珍寶展》及《國寶特展》等。根據團員們先前查閱的資料以及當場解說,團員們對專題有了自己的總結。其中《明清河南》:通過三部分講述明清時期河南的政治、經濟與文化發展情況,特別是黃河治理的篇章。團員們普遍認為,明清時期許多家庭秉持的“耕讀傳家”理念在現代社會依然具有重要意義,不僅要在專業領域深耕細作,也要注重人文素質的培養,使自己成為一個既有技能又有情懷的現代人。其次,團員們學會的最重要的精神:勇于創新的勇氣。河南地區的農民發明了多種農具和耕作方法,提高了農業生產效率;手工作業者則通過改進技術、創新產品來滿足市場需求。在當今這個快速發展的時代,團員們應該敢于打破陳規陋習,勇于探索新的領域和新的方法,為社會的進步和發展貢獻力量。

圖二為河南博物院文物

九大鎮館之寶 參觀完所有的展廳后,團員們對博物院的展品有了大致的了解。包括河南博物院的九大鎮館之寶:賈湖骨笛、杜嶺方鼎、婦好鸮尊、玉柄鐵劍、蓮鶴方壺、四神云氣圖壁畫、武則天金簡、汝窯天藍釉刻花鵝頸瓶和云紋銅禁。從新石器時代的賈湖骨笛到明清時期的文物,橫跨數千年的歷史,見證了中華文明的演變。這些文物悄無聲息的訴說著古代人民的智慧、信仰和審美情趣,是連接過去與未來的橋梁。這九大鎮館之寶每一件都承載著深厚的歷史文化底蘊,是中華文明的重要載體。它們不僅代表了河南博物院館藏文物的最高水平,也展示了中國古代文明的輝煌成就。每一件文物都是歷史的見證,承載著豐富的文化內涵和時代價值。這啟示團員們要珍視歷史,傳承文化,讓古老的文明在新時代煥發出新的生機。

同時,也要尊重不同文化、不同時期的成果,學會包容和理解,促進文化的多元共生。

圖三為實踐團團員的合照

在參觀過程中,團員們深刻感受到了文物保護的重要性。這些珍貴的文物,是歷史的見證,是文化的傳承。它們經歷了歲月的洗禮,有的已經殘破不堪,但正是這些痕跡,讓人們更加珍惜和尊重歷史。同時,也讓團員們看到了博物館工作人員對文物保護的嚴謹態度和不懈努力,這讓大家對文物保護事業充滿了敬意和向往。此外,這次社會實踐還讓成員們對文化傳承有了更深刻的認識。文化是一個民族的靈魂,是一個國家發展的精神動力。河南博物院不僅展示了豐富的歷史文物,還通過各種形式的文化活動,如專題講座、文化演出等,讓更多的人了解和傳承中原文化。成員們意識到,作為新時代的青年,每個人都有責任和義務去傳承和弘揚中華優秀傳統文化,讓它在新的時代煥發出更加絢麗的光彩。

一審編輯 馬炳怡