曲阜師范大學美術與書法學院“紅脈溯源,文韻流芳”暑假社會實踐隊;文脈賡續,薪火相傳:滕州三館里的紅色基因與文化傳承

——大學生團隊探尋中華文明的精神密碼

行走在滕州這片文化沃土上,我們“紅脈溯源,文韻流芳”暑假社會實踐隊開啟了一場追尋文明根脈的精神之旅。在墨子紀念館感悟兼愛非攻的智慧,在滕州漢畫像石館觸摸漢代藝術的脈搏,在滕州博物館聆聽文物講述的歷史回聲。這既是對中華優秀傳統文化的溯源,更是對其中蘊含的紅色基因的深度發掘,從歷史遺存中解碼精神密碼,讓古老文脈在新時代煥發新生。

墨子紀念館——文明薪火中的紅色基因

踏入墨子紀念館,軍事廳內那座承載墨家智慧的紅木算盤靜靜矗立,算珠色澤溫潤卻藏著千鈞力量。每一顆算珠的凹凸紋理,都似在訴說“非攻”思想里追求和平的永恒主題。這與中國共產黨維護世界和平、推動構建人類命運共同體的宗旨,跨越千年實現精神共鳴。習近平總書記引用“視人之國若視其國”的墨子名言,正是對傳統文化中和平基因的創造性轉化,算盤上的算珠,恰似為構建人類命運共同體撥動的文明指針,以古老智慧錨定當代價值坐標。

圖片來源:生雨欣

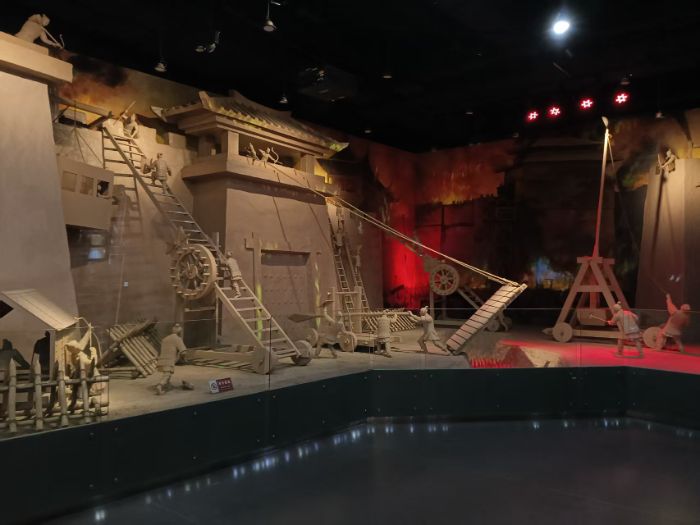

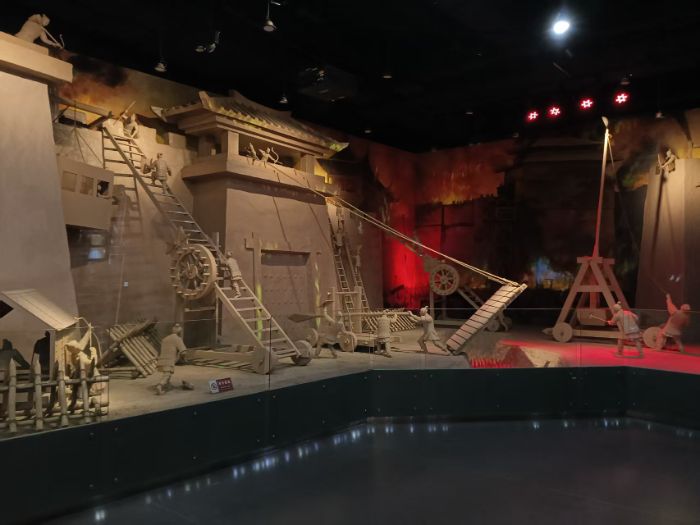

轉射機、懸門等守城器械陳列一旁,青銅銹跡里藏著古代科技智慧,更彰顯“以守為和”的戰略思想。墨家以防御器械傳遞“止戈為武”的追求,這種對和平的守護智慧,在新時代升華為文化自信的根基。我們觸摸這些青銅器的紋理,仿佛觸碰到先輩們以智御敵、以和為貴的精神,明白文化自信源于對歷史智慧的深度認同,更要在傳承中讓古老謀略照進當代安全觀、發展觀。

滕州漢畫像石館——藝術長河中的精神傳承

圖片來源:生雨欣

滕州漢畫像石館里,《泗水升鼎圖》的石刻泛著幽光,九鼎出水的場景氣勢恢宏。漢代工匠以刀為筆,在石頭上雕刻出中華民族共同體意識的早期藝術表達——九鼎象征王權與統一,出水瞬間寓意文化凝聚。今日凝視這幅石刻,更能理解“鑄牢中華民族共同體意識”的深刻內涵,古老藝術符號成為解碼文化認同的密鑰,讓我們懂得民族向心力從歷史深處便已筑牢。

漫步展廳,漢代工匠記錄生活場景的畫像石接連鋪展,農耕、宴飲、百戲畫面鮮活如昨。這些扎根民間、描摹大眾的創作,與延安文藝座談會“藝術為人民服務”的宗旨遙相呼應。漢代工匠以石頭為媒介,為普通百姓留影存史;紅色文藝以紙筆、舞臺為載體,為人民抒懷立傳。跨越兩千年的創作導向,印證“以人民為中心”是藝術永恒的精神源頭,讓我們明白紅色文藝并非無源之水,而是傳統文化基因的當代迸發。

滕州博物館——文物里的精神密碼

滕州博物館的銅鏡展廳,時光在青銅表面暈染出幽微光澤。花枝紋銅鏡上,纏枝蔓草舒展如流云,細膩紋路里藏著古人對生機盎然的向往;雙魚紋銅鏡中,兩尾游魚似在清波擺尾,傳遞祥和富足的期許;月宮銅鏡上,蟾蜍、玉兔輪廓在光影里若隱若現,將浪漫想象凝于方寸。這些“正衣冠”的日用器物,以圖案為語,折射中華民族對美好生活的追求——這份對真善美的執著,恰與當代人文精神同頻共振,讓我們看見傳統文化對生活理想的永恒滋養。

圖片來源:生雨欣

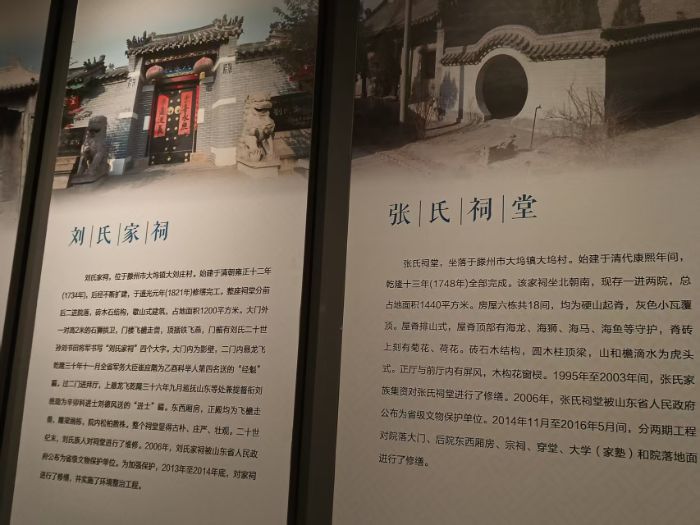

劉氏祠堂、張氏祠堂的介紹展板前,我們駐足凝視。劉氏祠堂始建于雍正年間,古樸莊嚴的建筑格局,藏著家族傳承的溫度;張氏祠堂奠基康熙年間,精巧雅致的結構里,沉淀著歲月變遷的故事。它們以磚石為骨、族譜為魂,承載家族記憶,更串聯起滕州的文化脈絡。我們逐字閱讀建筑沿革,觸摸到的不僅是家族興衰,更是地域文化傳承的堅實根系,明白文化傳承始于對本土歷史的珍視與解碼。

圖片來源:生雨欣

“崢嶸歲月”展廳里,歷史的厚重感撲面而來。墻上照片定格滕州人民抗爭瞬間,展柜中文物滿是故事:銹跡斑斑的槍支鐫刻烽煙,寫滿字跡的信件浸透熱血。滕縣保衛戰展區里,場景復原的斑駁城墻、散落彈殼,與史料交織成悲壯長卷。我們仿佛看見川軍將士“城在人在”的決絕,他們以生命筑就民族屏障,這份赤誠擔當,正是紅色基因最震撼的注腳。站在展區中央,歷史的痛感與熱血直擊心底,讓我們懂得紅色基因從不是抽象符號,而是先輩以生命書寫的精神坐標。

在滕州三館完成沉浸式探尋,我們對“文化傳承”有了全新認知:它從不是靜態的文物陳列,而是精神基因的動態覺醒。墨子的和平智慧、漢畫的人民底色、革命文物的熱血擔當,共同織就中華文明的精神譜系。

作為新時代大學生,我們既是歷史的“解碼人”,要從文物細節里讀懂精神密碼;更要做精神的“傳薪者”——讓兼愛非攻的哲思照進國際交流,以和平智慧回應時代命題;讓以民為本的藝術扎根創作,用貼近大眾的作品傳遞文化溫度;讓紅色基因在青春血脈里永續奔流,以實際行動續寫擔當。

未來,我們將以所學為筆、實踐為墨,把滕州三館汲取的文化力量,轉化為服務社會的動力:用文創設計激活文物價值,以志愿講解傳遞歷史溫度,讓千年文脈在青春傳承中,綻放更耀眼的時代光芒,讓古老精神基因,持續滋養當代中國的文化土壤與青春力量。