七月五日的黃昏,夕陽斜斜漫過馬鞍山大劇院的玻璃幕墻,我攥著發燙的志愿者證件,跟著隊伍穿過后臺走廊。紅馬甲的布料蹭過皮膚,帶著新衣服的褶皺感——這是我和這座劇場故事的開始。

一、煙火里的責任:志愿是無數個“此刻”的拼圖 (一)入場:在問號與感嘆號間奔走

歌劇廳雙號入口的大理石墻面泛著冷光,我挺直腰板站崗,卻在第一個觀眾靠近時慌了神。是位抱著孫女的老奶奶,顫巍巍遞過票:“姑娘,我眼神不好,這‘7排12座’咋找呀?”我突然想起培訓時學的“三確認”——先看樓層、再對排號、最后定位座位。攙著老人上坡時,她褲腳蹭到我手背,帶著傍晚的潮氣,卻比空調風更讓人踏實。

更驚險的是個扎羊角辮的小女孩,在人群里哭著找媽媽。我蹲下來時,聞到她發間的草莓香,剛掏出紙巾,就見一位女士擠過來,手機還攥著沒打完的求救信息。后來才知道,她們是第一次來劇院,媽媽去買水的工夫,孩子就被人群沖散了。“以后別讓孩子離開視線呀。”我輕聲提醒,卻被女士反過來感謝:“你們在,我們才敢放心。”

甚至有位外國留學生,舉著票用英語問“Even-numberedentrance?”我磕磕絆絆用學過的詞匯解釋,他聽完笑著比了個“OK”,陽光透過玻璃落在他肩頭,那一刻突然懂了:志愿的語言,有時不用流利,只要真誠。

(二)中場:暗處的眼睛與雙手 幕間休息的十分鐘像被按下快進鍵。有觀眾突然頭暈,我們立刻推來輪椅;有孩子把爆米花撒了一地,我和另一位志愿者蹲下來,他拿著小掃帚學掃地,仰頭說“姐姐,我以后再也不亂扔啦”;還有位阿姨舉著手機求助:“能幫我和舞臺拍張合影嗎?我女兒在外地,想給她看看。”我們舉著手機找角度,身后傳來其他觀眾的笑聲:“這張好!把燈光都框進去啦!”

后臺通道里,演員們擦著汗路過,道具組忙著調整漁村布景的繩索——原來臺上的“風平浪靜”,全靠臺下人在暗處拉緊每一根線。我突然明白,志愿和劇場一樣,光鮮留給舞臺,堅守藏在幕后。

(三)散場:在褶皺里撿拾故事 最后一位觀眾離場時,劇場的紅光暗下去,我們的工作才真正開始。彎腰撿垃圾時,指尖觸到一張被踩皺的紙條,展開是鉛筆字:“今天陪媽媽來看戲,她哭了三次,我第一次發現她的白發這么多……”字里的褶皺和淚痕,讓我攥著紙條發怔。

歸位座椅時,左邊的志愿者突然喊:“看!這里有個發夾!”是個珍珠發卡,在紅色椅面泛著光。我們把它和紙條一起交給工作人員,仿佛在傳遞一串無聲的故事——原來散場后,劇場里還藏著這么多未說出口的情緒。

那天最后,我們二十多個志愿者分成四組打掃,有人哼起話劇里的插曲,有人笑說“今天走的路能繞劇場三圈”,空蕩蕩的觀眾席里,回音把疲憊都泡軟了。

二、星光下的震撼:舞臺擊穿平凡的瞬間 志愿服務的間隙,我總忍不住偷瞄舞臺——那些被聚光燈點燃的時刻,像流星劃過煙火繚繞的夜。

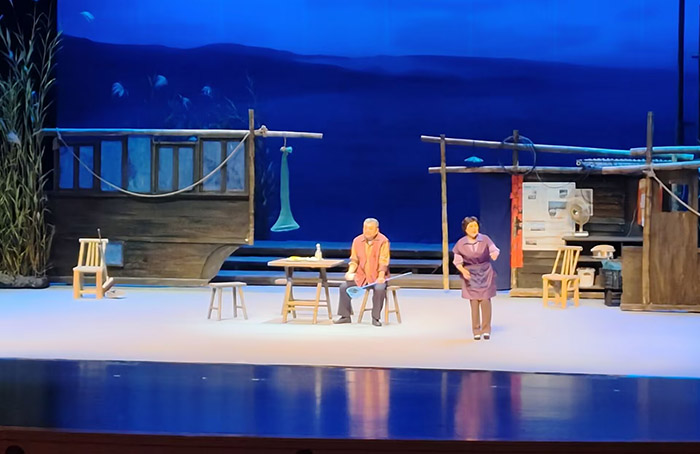

(一)漁村布景:舊物里的時光密碼 話劇《潮音》(化名)的漁村場景太逼真:舊船的木板裂著縫,邊緣刻意做了海風侵蝕的斑駁;竹椅上的藤條磨得發白,仿佛真被老漁民坐了幾十年;最絕的是那盞煤油燈,玻璃罩里的“火苗”竟會隨著演員的動作搖晃——后來才知道,道具組為了這盞燈,研究了老漁民的生活習慣,連燈芯顫動的頻率都反復調試。

演員的臺詞帶著本地口音,吵架時的方言罵罵咧咧,和解時又突然哽咽。有一幕老兩口坐在桌前,爺爺給奶奶盛湯,手卻抖得厲害,湯灑在桌上,奶奶默默擦干凈,兩人沒說一句話,臺下卻傳來壓抑的抽泣——原來最戳人的戲,藏在不用臺詞的細節里。

(二)紅霧驟起:一秒點燃的情緒風暴 20:46分,舞臺突然被紅色吞沒。濃煙里,兩個演員撕心裂肺地掙扎,像是被命運推搡的困獸。燈光從刺眼的紅,漸漸褪成血色的暗,背景音里的浪濤聲突然靜止,整個劇場仿佛被按了靜音鍵。我站在側門,看見第一排的大叔攥緊了拳頭,后排的姑娘用紙巾捂住嘴,連呼吸都變得小心翼翼。

紅霧散盡時,掌聲像潮水般涌來,卻又突然戛然而止——演員謝幕時,有人發現他們的衣服上還沾著“煙灰”,那是特效組用特殊材料做的,摸起來像粉末,卻不會弄臟皮膚。原來所謂“震撼”,不過是無數人在幕后死磕細節,才讓臺上的一秒鐘,成了觀眾心里的一輩子。

(三)觀眾群像:眼淚與驚嘆里的共鳴 我見過穿西裝的年輕人,舉著手機錄下演員謝幕的瞬間,嘴角還掛著沒擦的淚;見過白發蒼蒼的老人,拉著同伴說“這戲里的苦,我年輕時也熬過”;更見過孩子睜大眼睛,拽著媽媽的衣角問“他們是真的在吵架嗎”。

散場時,一位媽媽蹲下來教女兒:“以后看演出,不能隨便說話哦。”小女孩似懂非懂地點頭,卻在轉身時模仿起演員的動作——原來藝術的種子,就是這樣在不經意間落進心里的。

三、煙火與星光的回響:志愿之外的生長 七天志愿結束,紅馬甲上的褶皺被磨平,我心里的褶皺卻被一一撐開,露出新的紋路。

(一)溝通:從“怕開口”到“會傾聽” 以前在人群里說話會發抖,現在卻能笑著問觀眾“需要幫您找座位嗎”。有次遇到位聾啞人,他指著座位號打手語,我急得冒汗,旁邊的志愿者姐姐卻掏出手機,打字問“您是要找11排3座嗎?”原來溝通的本質,不是說得多好,而是讓對方“接收到”。

那個傍晚,我學會了觀察:老人問路時要放慢語速,年輕人更在意效率,孩子需要蹲下平視——世界的聲音有千萬種,志愿教會我用眼睛和心去“聽”。

(二)奉獻:雙向的光,照亮彼此 有位觀眾散場時塞給我一顆薄荷糖:“看你們站了一晚上,潤潤喉。”糖在掌心化出涼意,卻讓心里發燙。更難忘的是話劇里的某個瞬間,當舞臺上的老漁民說出“人活著,總得有點盼頭”,我突然鼻酸——原來被藝術打動的人,會更想把這份溫度傳遞給別人。

以前以為“奉獻是犧牲”,現在懂了:當你為別人撐傘時,自己也會站在陰影里的光里。

(三)藝術:從“遙遠的星”到“腳下的泥” 后臺探秘時,我看見道具師拿著砂紙打磨新做的木箱,木屑落在他的工裝褲上;演員們卸妝時,額頭的汗珠順著皺紋滑落,黑眼圈里藏著疲憊。原來那些“閃閃發光”的角色,都是凡人用血肉之軀撐起來的。

現在路過劇院,我不再覺得它是“高冷的殿堂”——它裝著普通人的哭與笑,藏著志愿者的汗與歌,連座椅縫隙里的灰塵,都沾著生活的煙火氣。

離開時,我又經過歌劇廳的雙號入口,大理石墻面映著暮色。紅馬甲早已脫下,可那些彎腰撿垃圾的時刻、觀眾眼里的光、舞臺上的紅霧,都成了身體里的一部分。

馬鞍山大劇院的志愿經歷,就像一場煙火與星光的相遇:煙火是腳下的責任,踏實又具體;星光是頭頂的藝術,浪漫又遼闊。而我,在這場相遇里,終于明白——最動人的故事,永遠發生在“真實的人”與“發光的夢”之間。