“青銅鑄文明,民俗穿薪火,秦腔詠千秋。”長安大學(xué)暑期社會實(shí)踐隊(duì)走進(jìn)寶雞,先后探訪中國青銅器博物院、寶雞民俗博物館與寶雞秦腔博物館,開展為期兩天的秦文化考察與公共文化服務(wù)調(diào)研活動。實(shí)踐隊(duì)通過實(shí)地走訪、問卷調(diào)查等形式,深入挖掘秦文化的歷史底蘊(yùn)與當(dāng)代價(jià)值,為推動地方文化傳承創(chuàng)新與公共文化服務(wù)優(yōu)化貢獻(xiàn)青春智慧。

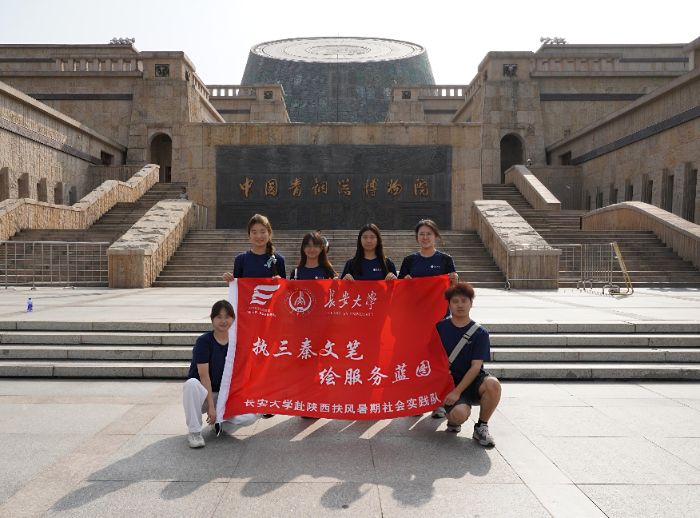

7月11日上午,調(diào)研團(tuán)首站來到寶雞青銅器博物院。作為全國唯一以青銅器命名的綜合性博物館,這里館藏文物3萬余件,何尊、折觥等“國寶級”青銅器靜靜訴說著周秦文明的厚重。

團(tuán)隊(duì)成員正在觀賞青銅器“何尊”

在博物院公共服務(wù)部負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下,團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)考察了“展陳設(shè)計(jì)—講解服務(wù)—數(shù)字互動”三大服務(wù)體系。在“周禮之邦”主展廳,團(tuán)隊(duì)注意到,除了傳統(tǒng)圖文展板,館方創(chuàng)新采用“場景復(fù)原+多媒體投影”技術(shù):何尊出土?xí)r的土崖場景被1:1還原,配合AR技術(shù)掃描展品可觸發(fā)3D復(fù)原動畫,“這樣觀眾不僅能看‘文物’,更能‘走進(jìn)’歷史。”據(jù)負(fù)責(zé)人介紹,該技術(shù)上線后,展廳停留時(shí)長從平均15分鐘提升至35分鐘。

但服務(wù)效能的提升不僅是技術(shù)疊加。團(tuán)隊(duì)成員在采訪中發(fā)現(xiàn),部分老年游客對AR操作不熟悉,講解員需兼顧不同年齡層需求。負(fù)責(zé)人坦言“我們正在培訓(xùn)‘雙語講解員’(普通話+方言),并設(shè)置‘文物小課堂’互動區(qū),讓服務(wù)更‘接地氣’。”如何在“專業(yè)性”與“普及性”間找平衡,仍是博物院的挑戰(zhàn)。

團(tuán)隊(duì)成員在青銅器博物院前合影

7月11日下午,調(diào)研團(tuán)轉(zhuǎn)場至位于寶雞老城區(qū)的民俗文化館。這座由舊糧倉改造的場館,如今是關(guān)中地區(qū)非遺項(xiàng)目的“活態(tài)博物館”:推開朱漆大門,關(guān)中平原的市井風(fēng)情撲面而來:古樸的皮影戲臺、精致的鳳翔泥塑、熱鬧的婚俗場景……一個(gè)個(gè)生動還原的民俗場景,讓隊(duì)員們仿佛穿越時(shí)空,感受著寶雞民俗文化的鮮活魅力。“我們不做‘靜態(tài)展柜’,而是讓民俗‘活’在當(dāng)下。”民俗文化館館長介紹,館內(nèi)80%的展陳項(xiàng)目由本地非遺傳承人“駐館運(yùn)營”,從鳳翔泥塑到岐山皮影,傳承人既是“展品”也是“講師”,每月開展10余場“非遺體驗(yàn)課”,吸引社區(qū)居民、學(xué)生參與。我們觀察到,館方將年畫圖案印在帆布包、筆記本上,年輕游客購買熱情很高。這不是簡單的“商業(yè)化”,而是通過文化賦能,讓非遺獲得可持續(xù)的“生存能力”。

在隨后與5位非遺傳承人的交流中,團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)盡管“社區(qū)共治”模式成效顯著,但仍面臨“傳承斷代”與“資金瓶頸”兩大挑戰(zhàn)——年輕人雖愿學(xué),但學(xué)成后難憑手藝維持生計(jì);館方雖對接文旅企業(yè)定制訂單,但規(guī)模有限,仍需政策支持。這一困境引發(fā)團(tuán)隊(duì)深度思考:公共文化服務(wù)需從“搭平臺”轉(zhuǎn)向“建生態(tài)鏈”。

團(tuán)隊(duì)成員在民俗博物館前合影

7月12日調(diào)研隊(duì)來到寶雞秦腔博物館,作為西北首個(gè)地方戲曲專題博物館,該館以“科技+藝術(shù)”重新定義傳統(tǒng)戲曲的呈現(xiàn)方式。在1.2萬平方米的展陳空間內(nèi),團(tuán)隊(duì)體驗(yàn)了全息投影復(fù)原的經(jīng)典劇目《三滴血》、AI輔助設(shè)計(jì)的秦腔臉譜生成系統(tǒng),以及可互動的虛擬戲臺。館長介紹,博物館年均接待觀眾超50萬人次,其中40%為青少年群體,這得益于“線上云展廳+線下研學(xué)營”的雙軌運(yùn)營模式。

團(tuán)隊(duì)成員觀看AI臉譜生成過程

實(shí)踐團(tuán)隊(duì)結(jié)合公共政策分析工具,對博物館的“文化惠民”舉措進(jìn)行評估:通過政府購買服務(wù)、企業(yè)贊助、社會捐贈等多渠道籌資,博物館實(shí)現(xiàn)了免費(fèi)開放;與各大高校共建“秦腔數(shù)字資源庫”,推動學(xué)術(shù)研究與公眾傳播的深度融合。學(xué)生代表在調(diào)研日志中寫道:“當(dāng)秦腔的激昂唱腔與數(shù)字技術(shù)的沉浸體驗(yàn)相遇,傳統(tǒng)文化便有了穿越時(shí)空的生命力。”

此次調(diào)研不僅深化了對公共管理專業(yè)“服務(wù)型治理”的理解,更堅(jiān)定了“用學(xué)術(shù)智慧助力文化發(fā)展”的使命感。從青銅器的紋路到秦腔的唱腔,從非遺工坊的剪刀到數(shù)字屏幕的互動,寶雞三館正以各自的方式書寫著“文化服務(wù)”的新篇章。

供圖:汪曉彤

供稿:張鈺航 羅仁馨 劉怡斐