近日,安康迎來了陜西工業職業技術大學“鏈動安康商貿筑夢”暑期社會實踐團。實踐團一行人走進安康博物館,開啟了一場別開生面的文化之旅。安康博物館坐落于漢江之畔,被譽為“秦巴明珠”,其獨特的“三主兩輔”展陳方式,生動地展現了安康深厚的文化底蘊以及鄉村振興的壯麗畫卷。

一、探尋文明交融之根脈

一、探尋文明交融之根脈 實踐團首先來到“脈源安康”展廳。展廳內,西周青銅器史密簋靜靜陳列,其內壁的93字銘文仿佛穿越千年時光,生動地記載了西周軍隊征伐東南夷的戰爭,也揭示了安康作為“秦頭楚尾”的文明交融基因。這表明安康自古以來就是巴蜀、荊楚、秦隴文化的交匯點,這種包容性為當代商貿創新提供了歷史借鑒。同時,展廳中一組南朝部曲徒附俑群吸引了眾人的目光。這些陶俑生動地再現了漢魏時期漢江航運的繁華景象,印證了安康“黃金水道”的商貿傳統。商貿專業的學生們從中聯想到了鄉村振興的核心命題,即交通與流通是區域發展的命脈。如今漢江復航工程啟動,安康的富硒茶、絞股藍等特色產品有望借此重新走向更廣闊的市場。

二、解鎖生態財富之密碼 實踐團接著步入二樓的“天賦安康”生態展廳。展廳內,聲光電技術還原的秦巴秘境令人震撼。熊貓標本在虛擬竹林中掠過,金絲猴在林間跳躍,栩栩如生。而鎏金銅蠶的出土故事更是成為焦點。這枚漢代文物見證了絲綢之路的輝煌,也印證了安康悠久的蠶桑產業根基。實踐團成員們圍繞“生態資源如何轉化為經濟價值”這一問題展開思考。當看到“南水北調”水源保護展區中為保水質實施的移民搬遷實景沙盤與生態補償機制流程圖時,大家豁然開朗。原來“一江清水送北京”的承諾背后,蘊含著“綠水青山就是金山銀山”的轉化智慧。安康在生態保護與經濟發展之間找到了平衡,將生態優勢轉化為經濟財富,為鄉村振興提供了堅實的基礎。

三、點燃振興星火之精神 在“筑夢安康”展廳,一場跨越時空的對話震撼心靈。展廳中陳列著三線建設者手鑿的鋼釬、泛黃的施工日記,與墻面上“艱苦創業、無私奉獻”的標語相互交織。這些展品生動地展現了當年十萬建設者用血肉筑起襄渝鐵路的艱苦歷程。實踐團成員們深受感動,認為今天的鄉村振興同樣需要這種“拓荒精神”。而這份精神也在非遺傳承中得以延續。登上三樓非遺展廳,紫陽民歌《郎在對門唱山歌》的旋律縈繞耳際,讓人感受到安康豐富的非物質文化遺產。這些非遺文化不僅是安康的文化瑰寶,也是鄉村振興的重要資源。通過傳承和創新,非遺文化可以為鄉村振興注入新的活力,推動鄉村文化繁榮發展。

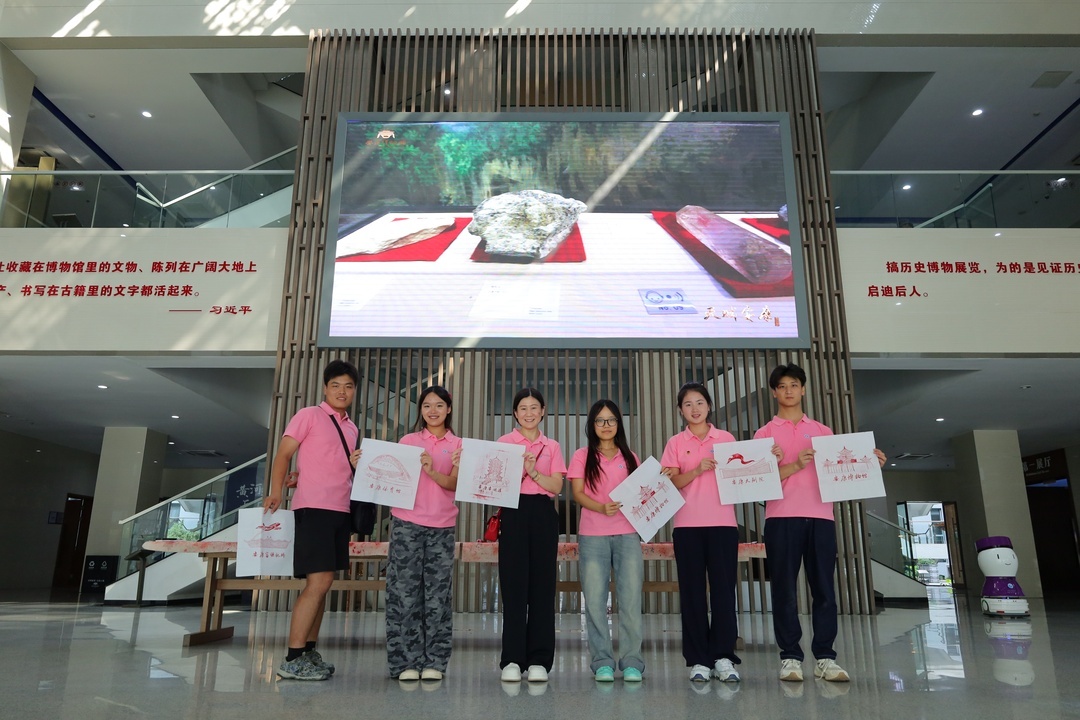

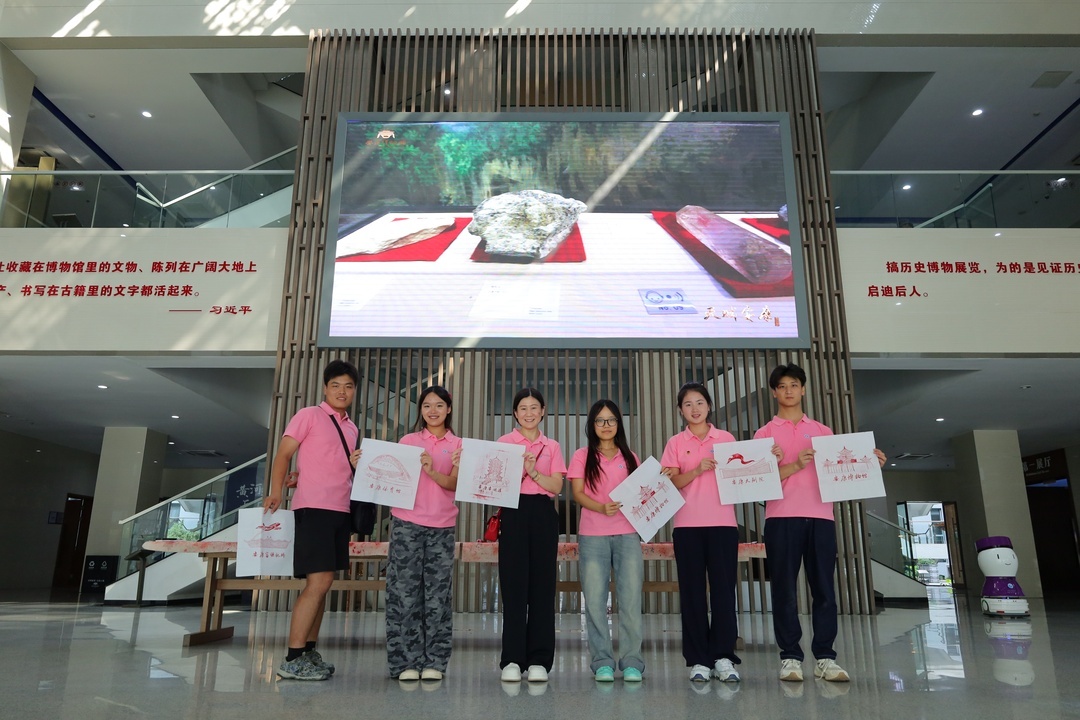

四、踐行青春之諾,助力鄉村振興 實踐團的思考很快轉化為具體行動。在博物館鄉村振興案例展區,他們駐足于紫陽縣瓦廟鎮新光村幫扶紀實展板前。這里記載著安康博物館六年來為65名大學生舉辦“集體升學禮”、開展“流動博物館縣區行”的暖心故事。這些舉措不僅豐富了鄉村文化生活,也為鄉村振興培養了人才。實踐團成員們深受啟發,決心將所學所思運用到鄉村振興實踐中。他們以安康博物館為原點,將文明的星火播撒至漢水兩岸的沃野之中。在博物館銅鏡展柜前,實踐團成員們駐足凝視,玻璃中映出青年與文物的雙重影像。這不僅是跨越三千年的時空對話,更是一次將文化DNA植入產業的生動實踐。陜西工大學子們用實際行動踐行了青春之諾,為安康的鄉村振興貢獻了自己的力量。

安康博物館見證了安康從古至今的發展歷程,也承載著安康鄉村振興的希望與夢想。陜西工業職業技術大學實踐團的安康之行,不僅讓他們深入探尋了秦巴文脈,更讓他們深刻認識到鄉村振興的內涵與意義。他們將以此次實踐為契機,繼續為安康的鄉村振興事業添磚加瓦,讓秦巴山間的青春接力持續傳遞下去。