導語:為調研中國道路選擇的歷史脈絡,深入考察中國道路選擇中地主階級洋務派似改非改的局限到革命力量覺醒與政黨引領的實踐歷程,7月12日至7月18日,西北大學信息科學與技術學院“器變維艱,思辯明章”實踐團隊在指導教師孫瀟怡及王舉老師的帶領下,踏上了尋訪上海洋務運動工業遺產與紅色印記的研學征程。

實踐團先后走訪上海電信博物館、上海紡織博物館、上海歷史博物館及中船集團江南造船等場所,通過實地考察、聆聽講解、拍攝記錄等方式,追溯通信、紡織等洋務運動時期工業發展歷程。

同時,團隊還采訪了江南造船黨群工作人員及華為公司職員等,探討近代工業與中國革命道路選擇的聯系,讓歷史記憶在時代發展中煥發生機。

器物革新的嘗試與改良道路的困局——洋務運動的歷史局限

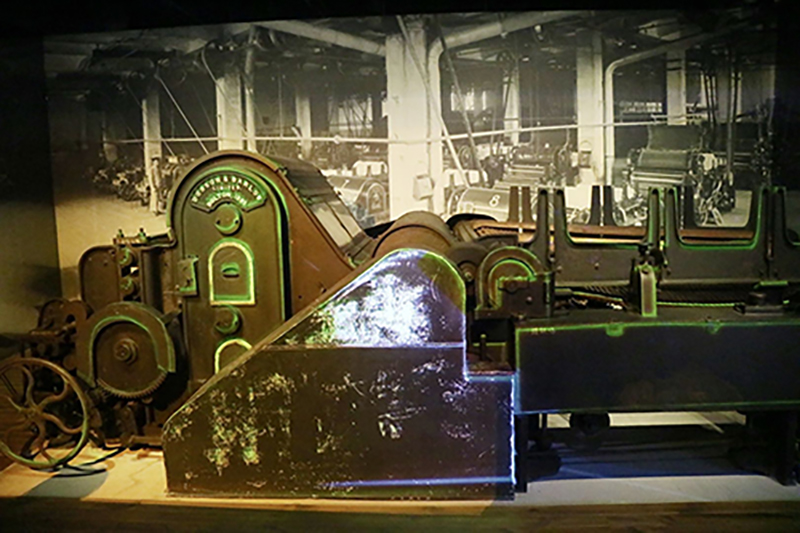

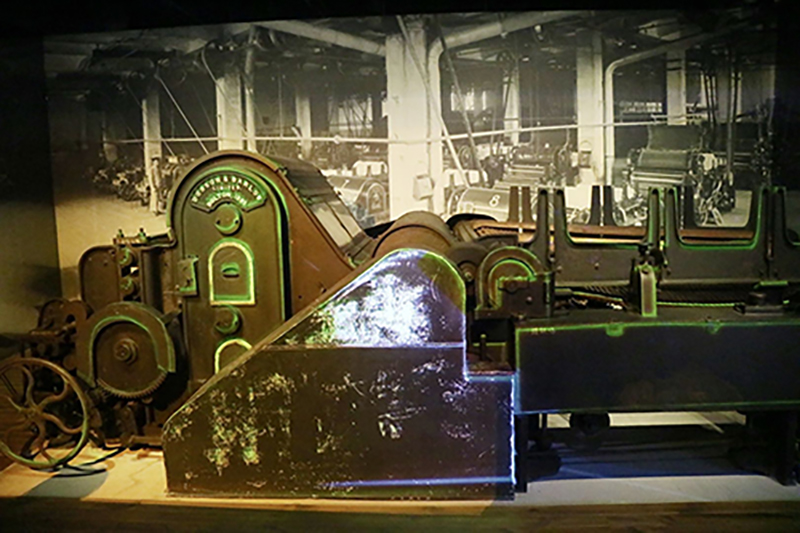

19世紀中后期,內憂外患推動洋務派掀起“師夷長技”運動。西北大學“器變維艱,思辯明章”實踐團,循著近代工業足跡探尋這段歷史局限。上海電信博物館展出的1871年上海電報局設備,其首份國際電報的線路與編碼全由外國公司掌控;上海歷史博物館內1890年上海機器織布局的“道白生清花機”,雖標志機器紡織起步,卻因官僚資本主導,淪為維護舊體系的工具;上海歷史博物館的同款花機,進一步揭示民族工業在封建體制下轉型的艱難。在深入調研的過程中,實踐團梳理出共性,洋務派僅停留在器物引進,未觸及封建制度根基,導致“技術革新越深入,制度束縛越凸顯”。隊員石豐源感慨:“機器再好,若困于舊體制,終究成不了強國利器。”此次調研清晰體現了地主階級改良“只改器物、不改制度”的歷史必然失敗性。

革命力量的覺醒與道路選擇的實踐——從階級抗爭到政黨引領

西北大學“器變維艱,思辯明章”實踐團隊循著紅色足跡,探尋無產階級從自發抗爭到政黨引領的覺醒歷程。

上海紡織博物館的五卅運動展區,老照片里20萬紡織工人舉著“廢除不平等條約”橫幅罷工,這些工人在黨的領導下,將生存抗爭升華為反帝反封建的政治運動。中共一大會址的青磚墻與二大會址的綱領文件,清晰展現1921年建黨與1922年“反帝反封建”綱領確立的歷程,為工人運動注入思想靈魂。電信博物館內,20世紀40年代地下工作者改裝的發報機,見證通信技術成為革命“紅色通道”。從自發罷工到黨領導的系統性斗爭,印證中國革命道路的歷史必然。在一大會址觸摸磚墻時,才懂“依靠工農”不是口號,是先烈用鮮血蹚出的生路。

歷史選擇的驗證——自主創新與紅色基因的傳承

新中國成立后,打破技術封鎖、實現自主創新成為革命道路正確性的生動注腳。西北大學實踐團通過實地研學與黨課學習,解碼這一傳承脈絡。7月14日,王舉教授在電信博物館的黨課上,以“德律風”電報機與5G技術的百年對比切入,晚清設備全依賴外國,而展柜中20世紀50年代國產載波機,見證科研人員白手起家突破封鎖的歷程。實踐隊深入了解電信博物館見到的載波機實物,其零件上的手工打磨痕跡,訴說著“算盤推演數據、榔頭修正模具”的艱辛。中船集團江南造船的廠史展覽館所展示的1961年萬噸水壓機,更以打破國外壟斷的壯舉,成為“獨立自主”精神的工業象征。從革命年代“自力更生”到新時代科技突圍,紅色基因始終是創新底色。現代科技的發展與領先不是偶然,是革命道路“獨立自主”原則在科技領域的必然延續。本次社會實踐活動,實踐隊員將思政課堂搬到博物館中,采用心得推送、現場講授、微視頻錄制等多種融媒體形式開展了一堂生動的黨史小課堂。

從洋務運動時期“師夷長技”卻困于舊制的器物革新困局,到革命年代工人階級在政黨引領下覺醒抗爭的道路探索,再到新中國成立后以自主創新打破封鎖、讓紅色基因融入科技血脈的實踐跨越,“器變維艱,思辯明章”實踐團的上海之行,勾勒出中國道路選擇的清晰脈絡。當江南造船的萬噸水壓機與華為的5G技術隔空呼應,當電信博物館里的老式電報機與現代通信網絡形成百年對話,歷史已然證明,脫離制度革新的技術引進終是鏡花水月,唯有扎根中國實際、由先進政黨引領的革命與建設道路,才能讓“器物”真正服務于民族復興,讓“創新”成為強國之基。

此次研學不僅是對歷史的回溯,更是對“弘揚偉大建黨精神,傳承紅色基因”的生動踐行——唯有銘記“器變維艱”的教訓,堅守“思辯明章”的清醒,方能在新時代的征程上,續寫中國道路的輝煌篇章。