在電商經濟繁榮發展、食品線上交易額迅速增長的當下,為深入了解網購食品安全現狀、更好地維護消費者“舌尖上的安全”,7月29日至8月11日,蘇州大學王健法學院“法助食安”社會實踐調研隊成員分別前往北京德和衡(上海)律師事務所、徐州市中級人民法院、江蘇蘇佳律師事務所等地進行實地調研。調研形式包括實地走訪、發放調查問卷、開展訪談等。調研隊員們走訪多地、聚焦食品安全民生問題、將所學知識與社會實踐深度融合,為鑄牢食品安全防線貢獻青春力量。

隨著近年來電商經濟蓬勃發展,食品交易擴展線上交易模式,然而,由于網絡交易的虛擬性和跨地域性,網售食品的流行使得食品安全監管與治理呈現新情態與新問題,亟需厘清網絡食品交易的司法現狀,探索相關法律適用。

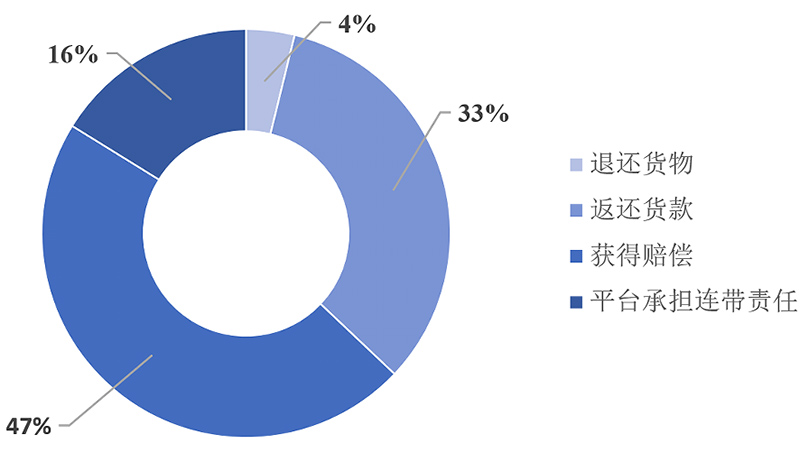

懷揣著疑問,在七月初,調研團隊就開始了此次調研活動的籌備。“如何解決職業打假人問題”“網購平臺如何對商家進行有效監管”,一個個現實問題,啟發著調研隊員們的探索之路。在分工閱讀了近400份判決書后,調查團隊對糾紛訴求建立了數據模型分析,更好把握矛盾焦點。同時,調查隊員們從生活中的具體事例出發,提取了如“僅退款如何處理”、“生鮮食品作為證據易腐敗怎么辦”等典型維權場景,有針對性地制定了調查問卷和采訪稿。

(圖為網絡食品交易類糾紛案件中原告訴求統計。張爽 供圖)

7月30日至8月11日期間,正值酷暑,隊員們不畏烈日炎炎,分別前往上海、徐州、鹽城等地的基層法院與律所進行調研。一張辦公桌,一份訪談提綱,調研隊員們與法院、律所的工作人員們來了場“面對面”的訪談。訪談中,受訪的法官與律師們結合自己承辦的案件娓娓而談,分享了他們在處理食品安全法律事務中遇到的問題和解決方案,探討了在保障公平正義的同時,如何有效維護社會公眾的食品安全權益。

“網絡食品交易這類糾紛不僅涉及面廣,而且類型多樣,給消費者、商家以及我們這些從事法律服務的機構都帶來了不小的挑戰。其中,商品質量問題是網絡食品交易中最為常見的糾紛類型之一。除此之外還存在虛假宣傳、售后不到位、價格不透明、消費者個人信息保護等問題。”一位資深律師在訪談中提到。調研隊員們認真聆聽,積極提問,在訪談中增進了對網絡食品交易產業鏈長、環節多、涉及面廣的復雜情況的切實理解。

(圖為調查隊員前往徐州市中級人民法院調研。王天佑 供圖)

除了法院和律所,調研隊亦通過網絡平臺發布調查問卷,收集消費者對網購維權的意見與建議。圍繞廣大消費者對食品安全法律體系認知程度、網售食品常見問題、維權主要困難與相關合理訴求等主題,調研隊在微博、貼吧、小紅書等網絡社區發布調查問卷,深入到了網絡食品交易的市場一線,了解當下網購消費者維權現狀。調查發現,雖然網絡食品交易為消費者帶來了極大的便利,但也存在著虛假宣傳、假冒偽劣產品等問題。這些問題不僅損害了消費者的合法權益,也嚴重影響了市場的健康發展。通過調查研究,隊員們更好地了解到當下網絡食品交易糾紛情況與消費者、平臺、商家三方利益訴求,把握食品交易核心矛盾。

(圖為調研隊員研討案例。嵇夢瑤 供圖)

基于實踐收獲,團隊成員積極開展消費者維權知識科普。科普文章下,用戶一句“有用”的評論,足以讓隊員們感到由衷的喜悅。在微博、今日頭條、知乎等平臺上,隊員們注冊了“法助食安隊”的賬號,發布了一系列網購維權小貼士。從“三倍賠償制度與十倍賠償制度的區別”、“最低額限制”到“食品經營許可”等,調研隊通過維權知識科普,助力普通消費者了解維權知識。

(圖為團隊合照。張馨悅 供圖)

“民以食為天,食以安為先”,食品安全關乎民生,牽動人心,直接關系到人民群眾的身體健康與生命安全,是社會發展穩定的基石,更是衡量國家治理能力與民生福祉的重要標尺。本次調研活動不僅加深了團隊成員們對食品安全法律法規體系的理解,也為進一步研究和完善相關法律治理工作提供了寶貴的實地調研資料。

“不嚳微茫,造炬成陽”,在中華民族偉大復興的征程上,食品安全連接千家萬戶的“小飯桌”,影響著社會的和諧穩定與人民對美好生活的向往。調研隊將以青春力量助力構建公平有序的食品交易網絡環境,以滿腔熱忱投入法治中國建設基層實踐!

(通訊員 張爽)