時間背景:鄉村振興是實現中華民族偉大復興的一項重大任務。脫貧攻堅取得勝利后,要全面推進鄉村振興,這是“三農”工作重心的歷史性轉移。“十四五”規劃綱要草案對全面實施鄉村振興戰略做出全面部署。鳳陽縣小崗村作為全國土地改革的第一槍,是具有十分重大意義的。1978年冬夜18位村民按下的手印匯成點點燭光照亮了小崗村,為他們帶來了富裕,隨之1983年全國推廣,包產到戶的風席卷華夏大地,為中國農民土地勞作帶來全新的格局。

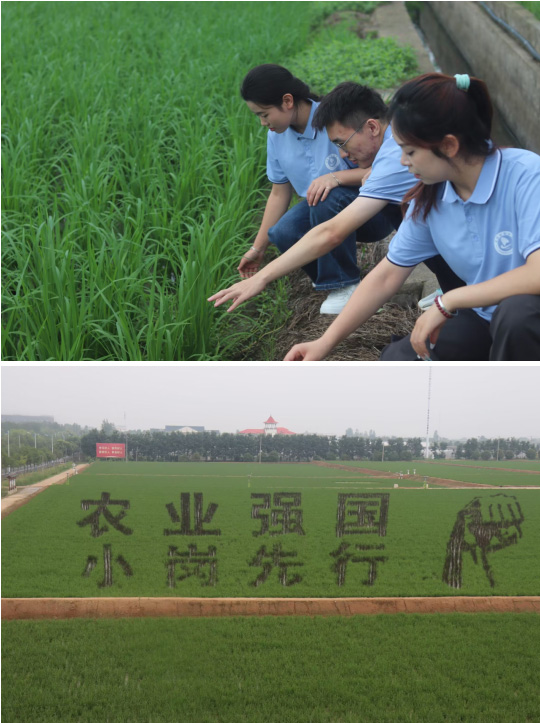

實踐過程:為助力鄉村振興發展,增強科技助農的產業升級。2024年7月9日,安徽財經大學——隊秉持著學習和研究心態來到了中國農村改革第一村鳳陽縣小崗村,旨在探索和學習小崗村農業文化和鄉村農業新發展。

步入紀念館中,我們看到小崗村的歷史。“在這時的小崗村是出了名的。吃糧靠返銷,生產靠貸款,生活靠救濟。泥巴房,泥巴床,泥巴鍋里沒有糧……”隨著大包干紀念館講解員的講解,我們看著眼前的史料,仿佛翻閱時光的藩籬,感受到了上個世紀七十年代農民生活的不易。

跟隨著講解員的步伐,引入眼簾的是大包干紀念館內的一尊雕塑,再現了當年那歷史性的時刻:冬夜寒風中,一間破舊茅草屋內,18戶村民聚在一起,他們有的眉頭緊鎖,有的沉著冷靜,在一張事先擬好的契約上按下紅手印。而第二年秋天,小崗村就打了一個漂亮的翻身仗。糧食大豐收,足足13.3萬斤糧。人均收入達到400元,是1978年的18倍。小崗也第一次向國家交上了余糧,結束了“吃糧靠供應,花錢靠救濟,生產靠貸款”的歷史。

在解決了土地改革方面的問題之后,進入千禧年代,小崗村又迎來了新的重要節點——村書記沈浩。沈浩書記認真分析小崗村的地理和民情,了解村民意愿,穩中求變的為小崗村帶來了二十世紀的新變化。沈浩大力開展招商引資工作。自2006年起,小崗村培訓中心、GLG農產品深加工高科產業園、從玉菜業等企業簽約并落戶小崗。2006年,沈浩爭得上級支持,制定優惠政策,吸引多名安徽科技學院大學生進村創業,領建示范,帶動村民種植雙孢菇。自2006年起,以農業產業化企業落戶小崗為突破口,調整種植結構,發展黑豆、蔬菜甜葉菊等種植,實現了農業增效、農民增收。傳統農業與新時代科技調整,兩位一體,在沈浩書記的大力發展下,小崗村再次迸發出活力。

沈浩時刻關心、牽掛著小崗村民。為方便村民找他辦事或談話,他房間的門從不上鎖。在沈浩住的小屋里,床頭貼著村民聯系電話,以便與村民溝通聯系。

小崗村領導干部們和我們實踐隊伍開展了一堂座談會。他們向我們描述了小崗村的今日發展狀況,惠農政策以及小崗村的農業發展。指導老師和同學們向他們提出了自己對于農業農民農村發展的疑問,領導們熱情詳細的向我們介紹了小崗村方案和小崗村方法,因地制宜的方案和方法十分有效的發展了小崗村。

實踐總結:經過了這次對于小崗村的實地調研,團隊成員們深刻感受到了中國農民農村改革的偉大歷史和帶來的輝煌成就,親身感受到了擼起袖子加油干的魅力。順應時代的潮流,不斷的更新農民土地的生產模式,將科技與農業配合在一起發展出新的光輝。團隊成員們還體會到了一代又一代的官民同心,攜手向前的潛力無限。奮力拼搏,不斷創新,官民同心,三位一體,必是更加光明的未來。

團隊主題:匯智于農,碳尋未來

團隊名稱:“鄉村振興與合作經濟發展”專項社會實踐團

指導老師:錢力

團隊成員:袁樂,殷佳敏,王青山,倪飛名,郭雨萌,

時間地點:2024年7月9日

時間地點,安徽省滁州市鳳陽縣小崗村