�ǻ�������t���������������C

�Tˎ�����������о��������ľ���`�����g����������������̽���r�����������tˎ�ИI���Iģʽ���F�����lչ·��������7��9����������|��W���W�c�yӋ�ƌW�WԺ“�ǻ�·��”�tɫ�����`�F�����˟��_���Aع���t�^����ͨ�^���^�w����LՄ���l�ņ����ȷ�ʽ��������������tˎ�ИI�Ȳ��������ӛ����tˎ�ĘI����֪��Ҋ��ͬ�r���̽�����tˎ���аlչ�ğ���֮����

�LՄǰ���������҂����о����������������ᘌ���ͬȺ�w“���w����”����������˲�ͬ���LՄ��V�c�{�醖���������Դ_���@ȡ����ȫ�����挍���{�Д���������M�����t�^������F꠳ɆT�քe�����tˎ�ĘI�ߺ����l���{�醖�����M���LՄ���Ķ�S���˽��ͬ��ɫ�����������tˎ�Ļ����m���d�Ŀ����c���h������Mһ��̽�����tˎ�Ļ��Ą��°lչ·����

����Զ�����������������L�t����

���Aع���t�^���ώ��Ď��I�������F꠳ɆTһͬ���^����Ŀ������������ҡ�ᘾ��ҵȸ��������ң����и��ܵ��������tˎ�ИI�lչ�Ķ��ӻ��cһ�w���������LՄ�^�����������ώ����V�҂���“���tˎ�Ļ������������o�҂��Č��Fؔ���������ڈ������tˎ����Ļ��A������������к���������lչ�á����ú����tˎ�Ļ����҂���ʹ���c������”�҂�ϣ�������\�ô�������˹����ܵȼ��g�ֶΣ����y���tˎ�Ļ�����F�����������˸���ֱ�^�ظ��ܵ����tˎ�Ļ��IJ����c�������

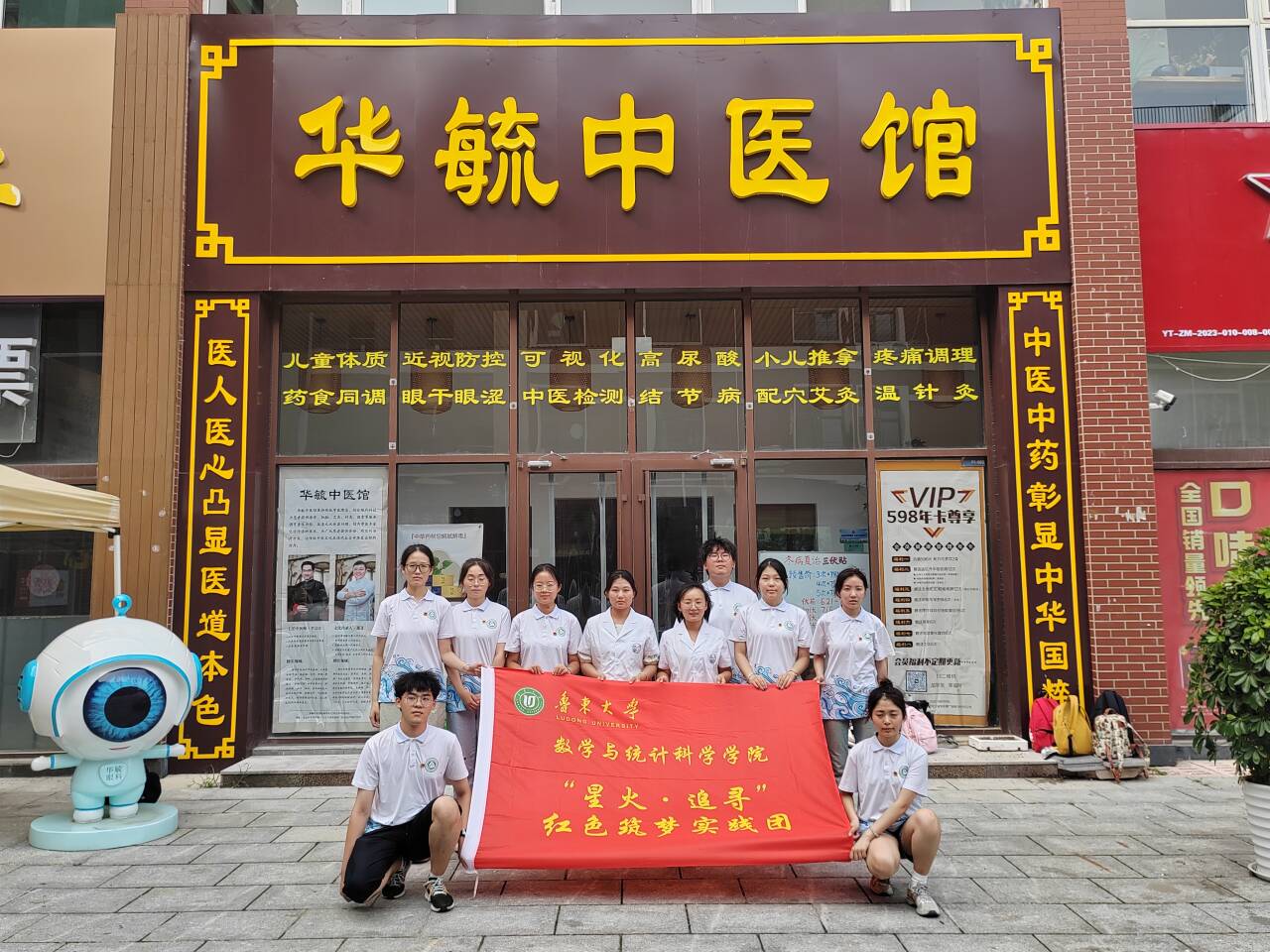

�D��F꠳ɆT�����t�^�������M���LՄ������������� �z

�~�ά����ԣ�“ئ�d��ꎏ�ָ�g��δ��īȾ�dz��ġ�”���tˎ�ĘI��ʼ�K�����t����Ȼ�������������⻯����������ӛ���L��r���Ƿݼ���ͳ��ĵij���������������tˎ�Ļ����y����������������c�r��ͬ�lչ���M���������r������������҂������tˎ�Ļ��Ă����c�lչ�ϑ�������������־�V������������ȥ���ر�������Ä����S���lչ�����ؓ���tˎ�ĘI�ߵć��У�ȥ˼������ȥ���������ȥ̽���������tˎ�Ļ����d����ע���ഺ��������

���Є��»��ɾ���������ƵZǰ��������

�F꠳ɆT�څ��^�w��^���аl�F����Aع���t�^ͻ�Ƃ��y���ޣ��o���r����������������Ե�̽������һ�l�����t���\������Ƽ��t���z�y���ý�w����������������w���λһ�w�ںϰlչ�����͵�·���t�^���F���ƌW���g�c���t�ί��ЙC�Y������������\��ȫ�S���w�y���g�������t�⾀�w�|�u���������������Ѩλ늯����ȬF���t���z�y���g��������o�������t���y�����}�\�࣬�������F���Ļ��c�����R�w������������c�lչ��ɫ���

�D�����t�^��B�ˎ��I�F꠳ɆT�w��^�șz�y�O�䡣������ �z

��Մ�����tˎ�Ļ��lչ���R�������r�������t�^ؓ؟��˼��������������քe�����tˎ��������������Ļ�������������ɷ����M���˻ش������������t��Ҫ�������M�Д����������ó�����ֱ�^�����µ��\�����֣������t�����DZ��^ģ���ĸ��������@�͏ĸ�������������tˎ�������|�ɵĬF�������������֮�⣬��߀�ᵽ�˲�ȱʧҲ�����tˎ�Ļ��lչ���R��һ��ʹ�c���F���ĕr���l�����������҂���Ҫ̽����Ԫ���˲����B�C����������ͼ�����������˲�Ͷ�뵽���tˎ�Ļ��Ă�����ȥ�����

�b������֪����������������܄�����������֮·���R����𣬶����tˎ���H�H�ǹŕ���“�|�����ݣ����ص��h”���������߀��Ҫһ�������o�˵Ĺ�ͬ�V�������������Ҫ“���ӌO�O�o�F�TҲ”�����ġ��ڕr���˳��g��������҂���������ʣ���̓�Ռ���������Úv�Mǧ���e�����p�ij�����������ֱǰ�������ĵĈԳ�����L����ӿ�o���r���Ą���������ƵZǰ��������m�^��������齡���Ї����Oע��ԴԴ������Ļ���������

�Ļ���������������s�m�d���V��ƪ

�q��ī���Y�·������r�����D����������������������һ������ď��d���H��Ҫ�������|������֧��������Ҳؽ�費�߾��������ĝ���������Ļ�����ʼ�K�LJ��Һ�����lչ�������������������־õ������������tˎ���Ļ�������ֲ�����ƾõĚvʷ���N���S������Փ�wϵ�������Ї����y�t�W�Ĺ匚�������tˎʼ�K�����䪚�ص��ί��������܌W˼�룬չ�F����ʢ���������͌��F�ĕr���rֵ��

“���t��Ȼ���ڕr��ǰ��������@������ζ���҂������tˎ������̭������”���ώ��M�����ĵ��f������������^���˂������tˎ����ҕ�̶��@��������������m���F�����lչ����������tˎ�ИI������̽�����F�D�����������Ă��y�������������������е����ֿƼ��x�ܣ��Ĺ��ϵ�“��δ��”��Փ�����t�A�������w�����g�İlչ��������t�ȴ��_�˴��T���������˵����������ѭ�������İlչҎ�ɣ�������ȵؼ��l�˄��»��������ǧ���f����ͨ�_�Ž�������t�Ļ����������ŵĹ�â��������ÿһ�������������

�D��F꠳ɆT�c���t�^�����ˆT��Ӱ��������� �z

���V݆��ӳ�³�����ͬ�۹���չ�A��������Ļ������Ǿ�����Ľ�����������һ���M�����S�Ľ����������Ǻ��ˑѴ��羴�Ă�����������������Ո����@���f����“�������������������r�������������Ӱ���S���F���ǡ��˴����Ƶ��˝������”ǡ���ഺʢ�����҂������Єӌ����tˎ�Ļ�֮ѿ�����Ʌ������������佛���������������Ψ�����Oн��������������������������܆����Ļ�����������@�Ļ����ţ������tˎ�Ļ��Ă����з���ǰ�M��������P���h��������